社会予防疫学 お知らせ

News

- 小中高生用の食事質問票(BDHQ15y)の妥当性に関する論文がBritish Journal of Nutrition に掲載されました

- 大学院生募集

- 手ばかりの有用性に関する論文がAppetiteに掲載されました

- International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (IJBNPA) に論文が掲載されました

- Nutrition Journal に論文が掲載されました

研究室について

社会予防疫学分野は、 医学系研究科に公共健康医学専攻(公衆衛生大学院)が新設された際に、開設された研究室です。

栄養疫学分野を中心に研究を行っています。初代教授は佐々木敏名誉教授(2007~2022年度)で、2023年8月に村上健太郎が新たに教授に就任いたしました。

社会予防疫学とは?

健康状態や疾患発生を集団内で計量的に把握し、疾患発生のリスクに関係する因子と疾患発生の関係を統計的に分析する学問が疫学です。飲酒・喫煙、栄養や身体活動など古典的な因子に加え、最近は遺伝子やその発現をコントロールする因子や社会経済要因を対象とする疫学研究も盛んになっています。薬物など治療の評価を行うためにも、疾患発生状況などに関する疫学データが必要です。

さらに、疫学は、研究方法論を提供するとともに予防保健を実践する実学として、健康科学の中心分野ですが、残念ながらわが国ではその教育体制も研究体制も十分ではありませんでした。

社会予防疫学は、人間社会で起こっているさまざまな現象(個人の生活習慣も含む)と疾病との関連について疫学的手法を用いて明らかにするとともに、それを疾病予防・疾病コントロールに用いるための具体的な方策を探る学問です。

担当科目

大学院医学系研究科 公共健康医学専攻(専門職学位課程)の選択科目「疫学研究と実践」(夏学期)と「予防保健の実践と評価」(夏休み集中)を担当しています(他研究科・他専攻の方も受講できます)。

研究テーマ

栄養疫学(nutritional epidemiology)

栄養疫学とは、栄養・食事を中心的テーマとして取り上げる疫学研究の総称です。

簡単に言えば、『食べている物や食べ方と健康との関連について疫学的手法を用いて明らかにする科学』です。

この研究室では、その方法論、つまり、食事調査法(アセスメント法)の理論や方法に関する研究を行ない、簡易食習慣評価ツール(MDHQ; Meal-based Diet History Questionnaire)といった調査法を開発し、その基礎研究を行なっています。

そして、これらの研究成果に基づいて、さまざまな健康問題と食事・食習慣との関連を調べています。

栄養疫学は、食事を通じて疾病の予防や治療を行なうときに、その科学的根拠を与える重要な学問ですが、日本ではこの分野の研究と教育を専門的に行なう研究室は存在しませんでした。その意味で、この研究室は日本における栄養疫学研究の成果を世界に発信するとともに、世界の栄養疫学研究の成果をまとめ国内に伝える上で、大切な役割を果たしています。

主な研究・調査 (関連論文一覧)

社会予防疫学分野では多くの研究・調査を実施し、得られたデータをもとに、多くの国際論文を発表しております。

- 🥗食行動・食習慣に関する全国調査『食の5Wスタディ』 2023年

- 💻食行動と食事摂取量を多面的に測定するための新規食事調査法の開発『Web食事調査』 2021年

- 👶健康な日本人幼小児を対象とした食品摂取頻度・摂取量に関する全国調査 『みんなでやろう!全国質問票調査』2019年

- 🏡健康な日本人を対象とした食品摂取頻度・摂取量に関する全国調査『みんなでやろう!全国食事調査』 2016年

- 🌰日本人幼児の食事摂取量と健康に関する研究『どんぐり研究』2015年 (関連論文一覧)

- 🧂日本人の食塩摂取量減少のための食事評価による食環境整備に関する研究『塩研究』2013年 (関連論文一覧)

- 👵👩🧒家庭内環境を考慮した女性3世代の食習慣と健康状態に関する栄養疫学的横断研究『女性3世代研究』 2011年 (関連論文一覧)

調査にご参加、ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。社会予防疫学分野一同

卒業後の進路

社会予防疫学分野の卒業生は、日本国内はもちろん、海外でも幅広い分野で活躍しています。行政機関、研究機関、大学、病院、民間企業(医療・製薬関連など)、国際機関などで活躍する人もいれば、海外留学を通して国際的な経験を積む人もいます。

主な進路先の例:

厚生労働省、市役所、国立健康・栄養研究所、国立保健医療科学院、国立医薬品食品衛生研究所、東京大学、東邦大学、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社、世界保健機関(WHO)、国際協力機構(JICA)、英国サウサンプトン大学、米国タフツ大学 など

・公共健康医学専攻のWEBサイトでは、当研究室の卒業生である好井優衣さん(JICA)、足立里穂さん(タフツ大学)の進路紹介が掲載されています。

私たちの研究室では、「研究を社会で役立てること」を大切にしています。学んだことを社会にどう生かすか、一緒に考えながらサポートしていきます。

✨ 先輩たちのように、自分だけの未来をここから広げてみませんか?

メンバー紹介

Member

村上 健太郎 教授

むらかみ けんたろう

東京大学 大学院医学系研究科 社会予防疫学分野 教授

[ 学位 ]

・博士(食品栄養科学・静岡県立大学)

・修士(食品栄養科学・静岡県立大学)

・学士(教育学・北海道大学)

略歴 北海道大学教育学部卒業後、日本学術振興会海外特別研究員(派遣先:英国アルスター大学)、東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻社会予防疫学分野助教、同研究科栄養疫学・行動栄養学講座特任教授等を経て、2023年8月より現職。博士(食品栄養科学)。専門は公衆栄養学、栄養疫学、行動栄養学。発表した英語論文は170編以上(筆頭102編)で、2021年12月よりNutrition Societyの中心的な専門学術誌であるBritish Journal of Nutritionの副編集長を務める。著書に『基礎から学ぶ栄養学研究―論文の読み方・書き方から科学的根拠に基づいた実践まで―』(2022年11月)がある。また、スタンフォード大学が2023年10月に更新した世界のトップ2%の科学者リストに選ばれている(https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6)。

書籍

・Nutrition Research For Beginners: The very basic foundations for the research in human nutrition and nutritional epidemiology MURAKAMI Kentaro 建帛社 2024年10月31日 (電子出版物)

・食べもの重量早わかり 篠崎 奈々, 村上 健太郎 女子栄養大学出版部 2024年6月3日 (ISBN: 4789502325)

・基礎から学ぶ栄養学研究: 論文の読み方・書き方から科学的根拠に基づいた実践まで 村上 健太郎 建帛社 2022年11月1日 (ISBN: 476796217X)

★助教

篠崎 奈々(しのざき なな)

略歴

お茶の水女子大学生活科学部を卒業後、東京大学医学部附属病院と西東京中央総合病院で管理栄養士として勤務。その後、東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻に入学し、健康科学・看護学専攻博士後期課程を修了。同大学院医学系研究科 栄養疫学・行動栄養学講座の特任助教などを経て、2024年4月に同大学院医学系研究科 社会予防疫学分野 助教に就任。公衆衛生学修士、博士(保健学)。専門分野は公衆栄養学、食事調査法、栄養疫学、行動栄養学。

書籍

・食べもの重量早わかり 篠崎 奈々, 村上 健太郎 女子栄養大学出版部 2024年6月3日 (ISBN: 4789502325)

★名誉教授

佐々木 敏(ささき さとし)

略歴

国立がんセンター研究所支所 臨床疫学研究部 室長、国立健康・栄養研究所 栄養疫学プログラム リーダーを経て、2007~2022年度まで東京大学大学院医学系研究科 社会予防疫学分野 教授を務めた。

日本において「EBN(Evidence Based Nutrition:科学的根拠に基づく栄養学)」の概念を早期に提唱し、厚生労働省による「日本人の食事摂取基準」策定においては、2005年版以降、中心的役割を担っている。さらに、(一社)日本人間健康栄養協会、 東京栄養疫学勉強会などの活動を通じて、学生および若手研究者、管理栄養士などの教育・育成に積極的に取り組み、日本における栄養学・疫学研究の発展に大きく寄与している。

書籍

・行動栄養学とはなにか? 佐々木 敏 女子栄養大学出版部 2023年6月15日 (ISBN: 4789554643)

・佐々木敏の栄養データはこう読む! 第2版:疫学研究から読み解くぶれない食べ方 佐々木 敏 女子栄養大学出版部 2020年6月8日 (ISBN: 4789554597)

・佐々木敏のデータ栄養学のすすめ : 氾濫し混乱する「食と健康」の情報を整理する 佐々木 敏 女子栄養大学出版部 2018年2月9日 (ISBN: 478955449X)

・佐々木敏の栄養データはこう読む! : 疫学研究から読み解くぶれない食べ方 佐々木 敏 女子栄養大学出版部 2015年4月2日(ISBN: 4789554422)

・食事摂取基準入門 : そのこころを読む 佐々木 敏 同文書院 2010年4月1日 (ISBN: 4810313808)

・わかりやすいEBNと栄養疫学 佐々木 敏 同文書院 2005年11月1日 (ISBN: 4810313166)

・EBN入門 : 生活習慣病を理解するために 佐々木 敏, 等々力 英美, 石川 秀樹他 第一出版 2000年9月1日 (ISBN: 4804109331)

学生

学生

| 学生 | M2(公共健康医学専攻 専門職学位課程) 千ヶ崎 理子(ちがさき りこ) |

| 学生 | M1(公共健康医学専攻 専門職学位課程) 田中 舞 (たなか まい) |

関連講座

東京大学大学院医学系研究科 栄養疫学・行動栄養学(社会連携講座)

★特任教授

大久保 公美(おおくぼ ひとみ)

[ 学位 ]

・博士(保健学・東京大学)

・修士(栄養学・徳島大学)

・学士(栄養学・徳島大学)

略歴

徳島大学医学部栄養学科卒業。東京大学大学院医学系研究科で博士学位取得後、英国サウサンプトン大学 MRC Lifecourse Epidemiology Unit 客員研究員、国立保健医療科学院主任研究官、日本学術振興会特別研究員RPD(受入機関:国立環境研究所)を経て、2024 年4月より現職。専門は栄養疫学、公衆栄養学。胎生期から高齢期に至るすべてのライフコースにおける『食事(食べている物や食べ方)と健康』との関連をテーマに研究を行っている。

★特任助教

田島 諒子(たじま りょうこ)

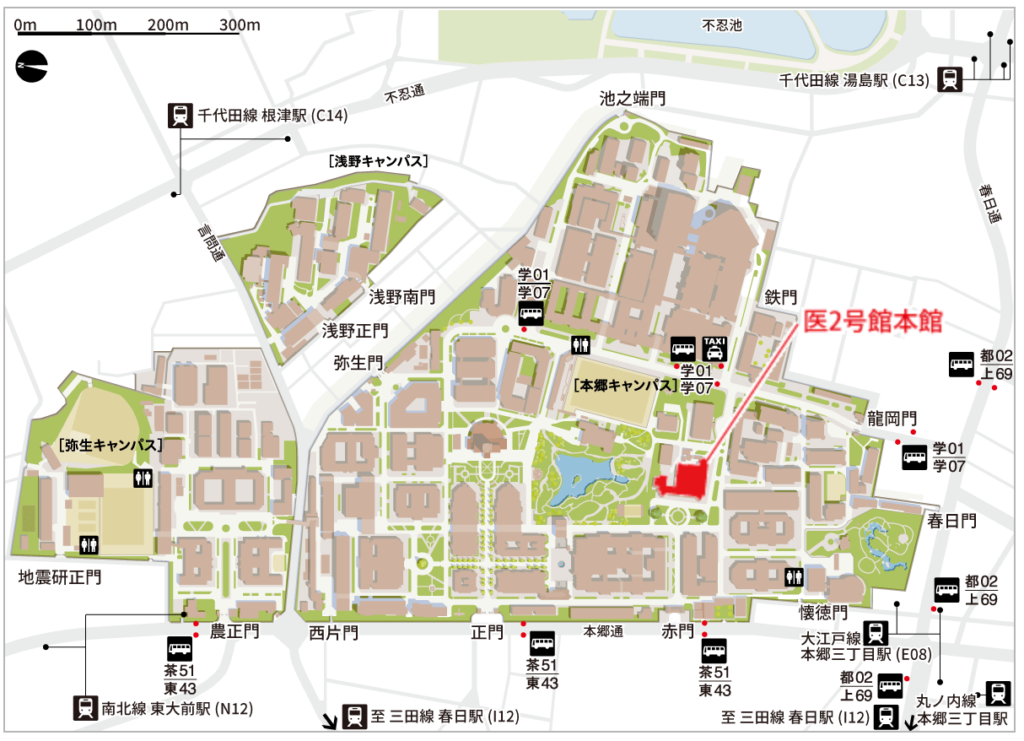

アクセス

Access

- 東京大学 大学院医学系研究科 社会予防疫学分野

- 所在地 〒113-0033

東京都文京区本郷7-3-1 東京大学医学部2号館2階N201室 - 最寄り駅からのアクセス

・地下鉄丸ノ内線・大江戸線 本郷三丁目駅から(徒歩6分)

・地下鉄千代田線 湯島駅から(徒歩10分)

・地下鉄南北線 東大前駅から(徒歩15分)

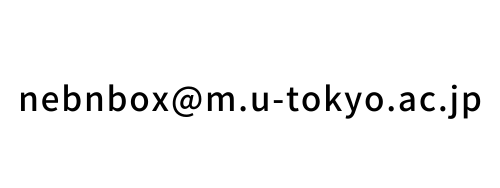

お問い合わせ

Contact

研究室メンバーや研究についての各種お問い合わせはすべて下記メールアドレスまでご要件を添えてご連絡ください。

なお、内容によってはご返信差し上げられない場合がありますのでご了承ください。

※迷惑メール対策のため、メールアドレスは画像ファイルで表示しております。

メールをお送りになる際は、お手数ですがメールアドレスを手入力してください。

★ 大学院生の募集 ★

Recruitment

社会予防疫学分野では、栄養疫学と行動栄養学の研究に情熱を持つ大学院生を募集しています。東京大学の学生に限らず、国内外の多くの大学・大学院からの進学を歓迎します。

募集条件

本分野では、修士課程(専門職学位課程)または博士課程の正規学生のみを受け入れており、研究生は原則として受け入れておりません。

研究への熱意: 栄養疫学および行動栄養学に関する研究への強い関心と情熱をお持ちの方を求めています。公衆衛生の分野で社会に貢献する意欲のある方のご応募をお待ちしています。

研究計画の提出: 研究への取り組みや専門性を評価するため、自身の研究目的と方法についての詳細な計画を提出していただきます。

言語能力: 英語による論文の読解および執筆能力が求められます。国際的な学術コミュニケーションに対応できる英語力が望ましいです。

学部卒業(学士)予定または取得済みの方へ

学部生の方は、まず東京大学大学院 医学系研究科 公共健康医学専攻(School of Public Health, SPH)専門職学位課程(修士課程、2年コース)の入試を受験し、正規の大学院生としてご進学いただく必要があります。

なお、SPHでは入学後に配属される研究室(分野)が決定されるため、SPHに合格しても必ずしも本分野に配属されるとは限りません。

修士・博士号を取得済みの方へ

本講座の博士課程に直接入学して博士論文を完成させるのは時間的に困難であることが多いため、原則として、東京大学大学院 医学系研究科 公共健康医学専攻(School of Public Health, SPH)専門職学位課程(修士課程、2年コース)からの入学を強く推奨します。博士課程からの直接の受け入れを検討するのは以下の条件を満たす場合に限られます:

- 栄養疫学または公衆栄養分野において、修士号取得時点で優れた研究業績(例:査読付き英文誌での筆頭著者論文)を有していること

よくある質問(FAQ)

Q:研究経験が少ないのですが、応募できますか?

A:はい、大丈夫です。「研究を始めたい」という意欲があれば歓迎します。

Q:他大学からの進学でも問題ありませんか?

A:もちろん歓迎しています。学内外を問わず幅広く募集しています。

Q:出願前に相談できますか?

A:はい。進学や研究内容に関するご相談は随時受け付けています。

進学についてのご質問や相談をご希望の方は、下記までお気軽にご連絡ください。

どんな小さなことでも構いません。お待ちしております。

※迷惑メール対策のため、メールアドレスは画像ファイルで表示しております。

メールをお送りになる際は、お手数ですがメールアドレスを手入力してください。

公共健康医学専攻の詳細は、以下のウェブサイトをご参照ください。

- 公共健康医学専攻: https://www.m.u-tokyo.ac.jp/sph/

- 大学院医学系研究科(入試案内): https://www.m.u-tokyo.ac.jp/daigakuin/apply/appguidemain.html#2